O racismo ambiental é uma forma de injustiça que afeta desproporcionalmente comunidades vulneráveis. Refere-se à exposição desigual de populações racializadas a riscos ambientais.

No contexto de ESG (Ambiental, Social e Governança), compreender e agir sobre essa questão é extremamente importante para líderes e empresas comprometidos com a responsabilidade socioambiental. Nesse artigo, veremos a relação entre ESG e desigualdade ambiental, e também caminhos práticos para mitigar essas injustiças e promover a justiça ambiental. Vamos lá!

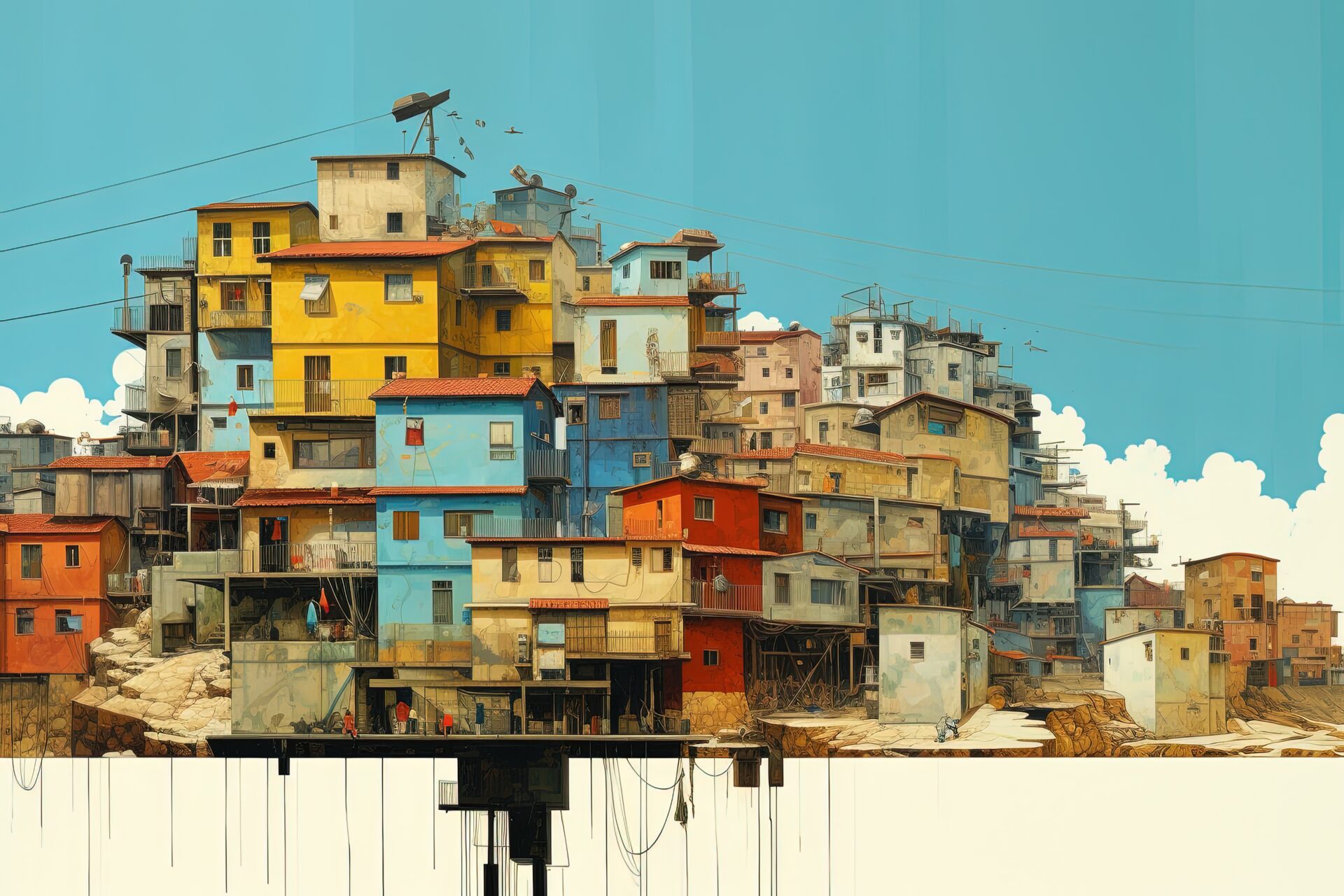

Racismo ambiental é um conceito que descreve a distribuição desigual dos impactos ambientais negativos, afetando de forma desproporcional comunidades racializadas e vulneráveis. Essas populações são frequentemente expostas a maiores riscos de poluição, desastres naturais, escassez de recursos básicos e falta de infraestrutura adequada. No Brasil, o fenômeno atinge especialmente populações negras, indígenas e moradores de periferias urbanas.

No contexto urbano, um exemplo emblemático é o das favelas do Rio de Janeiro, onde moradores enfrentam temperaturas significativamente mais altas do que em bairros mais ricos da cidade. Isso ocorre por conta da escassez de áreas verdes e pela predominância de superfícies de concreto e asfalto, que intensificam o fenômeno das ilhas de calor.

Segundo um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), as temperaturas em algumas comunidades podem ser até 4°C mais altas que em regiões de maior arborização, como a Zona Sul da cidade. Além disso, esses locais sofrem com drenagem precária, o que aumenta os riscos de enchentes e deslizamentos durante períodos de chuva intensa.

No campo, os efeitos do racismo ambiental também são severos. Um exemplo crítico envolve os indígenas Xikrin do Cateté, no Pará, que convivem há anos com a contaminação de seus rios por metais pesados, como chumbo e mercúrio, resultado direto das atividades de mineração na região de Carajás.

Laudos produzidos por instituições como o Instituto Evandro Chagas apontam níveis de contaminação muito acima dos limites seguros para o consumo humano. Essa poluição afeta diretamente a saúde das comunidades, provocando problemas neurológicos, doenças de pele e danos ao sistema imunológico, além de prejudicar as atividades tradicionais de pesca e agricultura de subsistência.

Outro caso relevante é o das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira, em São Paulo, que lutam contra projetos de exploração que ameaçam seus territórios, como o avanço de empreendimentos de mineração e a pressão por novas barragens. Essas iniciativas colocam em risco a biodiversidade local e a segurança hídrica da região, afetando diretamente o modo de vida tradicional e o acesso a recursos naturais essenciais.

Esses exemplos ilustram como o racismo ambiental no Brasil vai além da degradação física do ambiente, afetando diretamente os direitos humanos, a saúde pública e a justiça social. O reconhecimento e o enfrentamento desse fenômeno são passos essenciais para promover um desenvolvimento mais equitativo e sustentável.

O racismo ambiental impacta diretamente a saúde, a segurança e a qualidade de vida das comunidades vulneráveis. Dados do Instituto Trata Brasil mostram que 66% das pessoas sem acesso ao abastecimento de água são negras. Ou seja: os impactos ambientais em populações negras são reais.

Além disso, foi identificado que 70,2% da população morando em habitações sem acesso à rede de distribuição de água tratada estava abaixo da linha de pobreza em 2022.

No mais, desastres ambientais, como o rompimento da barragem em Mariana (MG) em 2015, expuseram de forma trágica os efeitos do racismo ambiental. As comunidades mais atingidas, como Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, eram compostas majoritariamente por famílias negras e de baixa renda, historicamente excluídas das decisões sobre o uso do território.

Essas populações sofreram perdas humanas, econômicas e culturais irreparáveis, e enfrentaram grande dificuldade no acesso à reparação adequada. A urbanização desigual, com bairros periféricos em áreas de risco, contribui para essa vulnerabilidade. A ausência de políticas públicas e fiscalizações efetivas agrava o cenário, permitindo que grandes empreendimentos explorem territórios sem considerar seus impactos sociais.

Assim, o racismo ambiental não é apenas uma consequência do desastre, mas uma engrenagem que perpetua a desigualdade e marginaliza as vozes dessas comunidades no debate ambiental.

As empresas têm um papel essencial na transformação dos territórios onde atuam. Enfrentar o racismo ambiental não é apenas uma questão ética: é também uma demanda estratégica no contexto atual de ESG e governança responsável.

Isso exige reconhecer que suas operações, diretas ou indiretas, podem acentuar desigualdades já existentes. Por isso, é fundamental mapear riscos socioambientais com recorte étnico-racial desde o início dos projetos. Esse diagnóstico permite antecipar impactos ambientais, dialogar com as comunidades locais e corrigir distorções estruturais que, muitas vezes, passam despercebidas.

Mais do que ações pontuais, é necessário estabelecer compromissos permanentes com a equidade. A criação de metas claras, baseadas em indicadores de diversidade e impacto territorial, ajuda a monitorar o progresso e a comunicar resultados de forma transparente. Além disso, o licenciamento social para operar (ou seja, o aval das comunidades impactadas) torna-se um ativo de reputação e sustentabilidade.

Empresas que incorporam a justiça ambiental à sua estratégia não apenas evitam riscos, mas também geram valor para todos os envolvidos.

A seguir, exemplos reais mostram que o combate ao racismo ambiental é possível e efetivo com protagonismo comunitário e apoio institucional. Cada iniciativa revela soluções sustentáveis que reduzem vulnerabilidades em territórios de maior riscos.

O Projeto Sururu: Conchas que Transformam, implementado pelo IABS (Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade) em parceria com Portobello e Instituto Mandaver, reutiliza resíduos da pesca (conchas de sururu) para fabricar cobogós ecológicos. A iniciativa gera renda para marisqueiras, reduz poluição e fortalece a economia circular em comunidades do Vergel do Lago

No Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, iniciativas locais implementaram telhados verdes para mitigar o calor extremo nas favelas, melhorando a qualidade de vida dos moradores.

Esses casos mostram que justiça ambiental se constrói com soluções locais, inclusivas e colaborativas. Projetos como o Sururu e os telhados verdes são pontes práticas entre ESG e equidade. Inspiram iniciativas empresariais a integrar indicadores raciais e socioambientais em seus relatórios. Empresas que atuam assim não apenas minimizam danos, como fortalecem a reputação e geram impacto real em comunidades vulneráveis.

Na Baixada Fluminense, região periférica do Rio de Janeiro com alto índice de desigualdade socioambiental, a Rede de Agroecologia da Baixada Fluminense tem promovido a implementação de sistemas agroflorestais como alternativa de geração de renda, segurança alimentar e recuperação ambiental.

Liderada por agricultores familiares, muitos deles negros e quilombolas, a iniciativa busca combater o avanço da degradação ambiental e garantir o direito à terra e à alimentação saudável. Além de recuperar solos degradados, o projeto reduz a vulnerabilidade climática das comunidades e fortalece a autonomia produtiva.

Incorporar a justiça ambiental ao ESG vai além do cumprimento de normas ambientais. Significa reconhecer desigualdades históricas e atuar de forma intencional para não reproduzi-las. Empresas que operam com responsabilidade socioambiental empresarial precisam olhar para os impactos que causam (direta ou indiretamente) sobre comunidades vulneráveis e o meio ambiente.

Essa integração fortalece a coerência entre discurso e prática, gera valor para todos os stakeholders e posiciona a organização como agente ativo no combate à desigualdade ambiental. Veja algumas ações práticas:

Integrar justiça ambiental à estratégia ESG é uma oportunidade de inovação, reparação histórica e criação de valor compartilhado. Organizações que se comprometem com práticas inclusivas, transparentes e baseadas em dados tornam-se referência em responsabilidade socioambiental empresarial.

Assim, também respondem às expectativas de investidores, consumidores e da sociedade, que exigem cada vez mais coerência entre impacto e propósito.

Reconhecer e combater o racismo ambiental é a chave para promover a justiça social e ambiental.

Empresas e líderes têm a responsabilidade de adotar práticas que mitiguem essas desigualdades, integrando a justiça ambiental em suas estratégias ESG. Ao agir de forma consciente e responsável, é possível construir um futuro mais equitativo e sustentável para todos.

Acesse agora o Auto-diagnóstico da diversidade e descubra como sua organização pode evoluir em responsabilidade social, justiça ambiental e inclusão.

Compartilhe